Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии

Рецензируемый научный периодический медицинский журнал

Главный редактор

- Галина Анатольевна Новичкова, д.м.н., профессор

ORCID: 0000-0003-4911-0553

Учредители

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России

WEB: https://fnkc.ru/ - Фонд поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Наука – детям».

WEB: https://fnkc.ru/vind-fnkc/

Издатель

- ООО «Наука и образование»

О журнале

Основными направлениями публикуемых в журнале статей являются Клиническая медицина, Педиатрия и детское здоровье, Гематология, Онкология, Иммунология и аллергические реакции, Организация специализированной помощи детям. На страницах журнала представлены результаты исследования эффективности и безопасности применения новых лекарственных средств, проводится обсуждение современных протоколов лечения онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний, анализируется международный опыт применения различных лекарственных препаратов и диагностических методов.

В состав редколлегии и редакционного совета входят ведущие специалисты Центра, а также наши коллеги из Австрии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Франции и Японии, с которыми у нас длительное плодотворное сотрудничество по развитию и внедрению в отечественное здравоохранение современных достижений медицинской науки.

Журнал индексируется в международных реферативных базах данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Минобразования России, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журнал имеет типоразмер А4, объем 96 полос. Тираж – 3000 экз., распространяется по подписке через ОАО «Роспечать» и среди участников мероприятий, организованных ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и Региональной общественной организацией «Национальное общество детских гематологов и онкологов». Для размещения рекламы предоставляются 2-я, 3-я и 4-я полосы обложки, разворот, вклейки. Размеры рекламных модулей: одна полоса А4, ½, 1/3 и ¼ полосы А4.

Текущий выпуск

Том 24, № 2 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 30.06.2025

- Статей: 17

- URL: https://hemoncim.com/jour/issue/view/58

-

Описание:

Опубликован - 30.06.2025

Весь выпуск

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Доклиническая разработка протокола производства анти-CD5 CAR-T-лимфоцитов для терапии Т-линейных острых лимфобластных лейкозов и лимфом

Аннотация

Разработка методов клеточной терапии Т-линейного острого лимфобластного лейкоза является актуальной задачей. В настоящем исследовании представлен доклинический этап разработки анти-CD5 CAR-T-лимфоцитов в условиях отсутствия дополнительных генетических модификаций за счет естественной down-регуляции маркера CD5. Полученные клеточные продукты продемонстрировали удовлетворительные показатели кратности экспансии и доли CAR-экспрессирующих клеток, преобладание Tem-фенотипа (CD197–CD45RA–), низкие уровни экспрессии маркеров истощения (PD-1, CD57, TIGIT). Функциональная активность была продемонстрирована как in vitro посредством оценки дегрануляции, синтеза цитокинов и цитотоксичности в отношении клеточной линии Jurkat, так и in vivo посредством исследования элиминации CD5+-лейкоза на мышиной модели. Полученные данные могут быть использованы для формирования клинического протокола производства анти-CD5 CAR-T-лимфоцитов. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

14-26

14-26

Опыт разработки и масштабирования протокола производства клеточного продукта, обогащенного НК-лимфоцитами, для клинического применения

Аннотация

Применение НК-клеток является перспективным направлением клеточной терапии при гемобластозах. Разработка протокола экспансии обогащенного НК-лимфоцитами биомедицинского клеточного продукта – актуальная задача клинической биотехнологии. На основе массива научных и клинических исследований нами был выбран протокол экспансии НК-лимфоцитов с

использованием модифицированной фидерной линии K562 и стартовой фракции мононуклеаров периферической крови, не включающий этап деплеции CD3+-лимфоцитов. В данной работе представлены результаты валидационных процессов производства обогащенного НК-лимфоцитами биомедицинского клеточного продукта. Исследование одобрено независимым этическим комитетом

и утверждено решением ученого совета НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Полученные клеточные продукты удовлетворяли всем заявленным критериям контроля качества, имели высокий процент содержания НК-лимфоцитов и демонстрировали выраженную цитотоксическую активность в

отношении клеточных линий THP-1 и Jeko-1. Показатели кратности экспансии позволили достичь целевой клинической дозы во всех процессах. Уровень экспрессии поверхностных маркеров НК-клеток после экспансии соответствовал активированному и высокопролиферативному фенотипу. Остаточные лимфоциты были представлены в основном T-клетками с эффекторным фенотипом и достоверным снижением процентного содержания TCRab относительно стартовой фракции. Полученные данные дают основание для проведения клинического исследования выполнимости и безопасности применения инфузий клеточного продукта, произведенного согласно данному

протоколу, в терапии рефрактерного лейкоза у детей.

27-37

27-37

Посттрансплантационный циклофосфамид, абатацепт и ведолизумаб в профилактике реакции «трансплантат против хозяина» после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей с острым лейкозом: результаты проспективного исследования

Аннотация

Высокодозный посттрансплантационный циклофосфамид (ПТЦф) является признанным методом профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от гаплоидентичных доноров, однако данные о его эффективности в педиатрической популяции остаются ограниченными. В рамках проспективного исследования нами была оценена усовершенствованная схема профилактики РТПХ на основе ПТЦф, включающая блокатор интегрина a4p7 ведолизумаб и ингибитор ко-стимулирующего сигнала абатацепт в дополнение к стандартной терапии ПТЦф и циклоспорином A. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Аллогенная ТГСК проводилась детям с острым лейкозом высокого риска в стадии полной ремиссии от гаплоидентичного (n = 54) либо неродственного (n = 4) донора. Миелоаблативное кондиционирование было основано на треосульфане либо тотальном облучении тела. В 97% случаев в качестве источника трансплантата использовался костный мозг. Частота приживления трансплантата составила 98%. Кумулятивный риск развития острой РТПХ II-IV и III-IV стадии составил 38% и 8,6% соответственно, кишечной острой РТПХ II-IV стадии - 10%, хронической РТПХ - 7%. Трансплантат-ассоциированная смертность через 2 года наблюдения составила 3,6%, частота рецидивов - 16%, общая выживаемость - 91%, а бессобытийная выживаемость - 85%. В целом предложенная схема профилактики РТПХ продемонстрировала благоприятный профиль безопасности и хорошую переносимость без выявления специфических нежелательных явлений.

38-45

38-45

Функция гонад у мальчиков после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: сравнение воздействия треосульфана и тотального облучения тела в кондиционировании

Аннотация

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) - единственный излечивающий метод терапии многих орфанных заболеваний, значительно улучшающий прогноз и выживаемость пациентов. Кондиционирование, предшествующее ТГСК, включает алкиляторы и/или тотальное облучение тела (ТОТ), обладающие выраженными гонадотоксичными эффектами. В связи с этим актуальным является выбор препаратов и вариантов терапии с минимальными побочными эффектами. Цель: оценить функцию репродуктивной системы мальчиков-реципиентов ТГСК при использовании режимов кондиционирования на основе треосульфана и ТОТ. Данное исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. В исследование включены 112 мальчиков. В динамике оценивали концентрации фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, тестостерона, а также размеры яичек по данным ультразвукового исследования и общую оценку полового развития по шкале Таннера. Воздействие треосульфана на функцию гонад у мальчиков меньше, чем ТОТ (кумулятивная вероятность развития гипогонадизма к 4 годам после ТГСК 0% и 24% соответственно), однако токсичность других алкиляторов в составе кондиционирования нивелирует разницу при развитии гипогонадизма. Для полноценного понимания репродуктивного потенциала пациентов необходим дальнейший ежегодный мониторинг.

46-54

46-54

Результаты трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток у детей с приобретенной апластической анемией с использованием мелфалансодержащих режимов кондиционирования

Аннотация

Несмотря на высокую эффективность трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) у детей с приобретенной апластической анемией (ПАА), недостаточность и отторжение трансплантата остаются одной из основных проблем. Факторами риска отторжения и гипофункции трансплантата, персистенции смешанного химеризма являются аллосенсибилизация, недостаточные количественные характеристики трансплантата, относительно сохранный собственный миелопоэз. Обеспечения долгосрочного приживления трансплантата возможно достичь путем модификации режима кондиционирования и иммуносупрессивной профилактики. Одной из перспективных опций является включение мелфалана в схему кондиционирования. Проведен ретроспективный анализ результатов ТГСК с использованием мелфалансодержащих режимов кондиционирования у 21 ребенка с ПАА (18 первичных, 3 повторных ТГСК): 11 от полностью совместимых неродственных доноров, 9 совместимых родственных, 1 гаплоидентичного. Основанный на ингибиторах кальциневрина режим профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили 9 детей, на ингибиторах янус-киназ - 12. Удовлетворительная функция трансплантата достигнута у всех детей при отсутствии тяжелых осложнений. По данным итоговых результатов у 95% пациентов определен общий полный донорский химеризм, по CD3+-линии 85,7% с долей собственных клеток (СК) 9-13%. Включение мелфалана в режим кондиционирования у пациентов с ПАА перед ТГСК в сочетании с новыми менее токсичными схемами профилактики реакции «трансплантат против хозяина» может стать эффективной опцией преодоления риска отторжения трансплантата при низком уровне токсичности и частоты развития осложнений. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

55-61

55-61

Результаты терапии детей с острым миелоидным лейкозом промежуточного риска, получивших аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с кондиционированием высокими дозами треосульфана от геноидентичного родственного донора в первой клинико-гематологической ремиссии

Аннотация

Вопрос о целесообразности аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) у детей с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) промежуточного риска в первой клинико-гематологической ремиссии остается открытым. Мы проанализировали результаты ТГСК от геноидентичного сиблинга с миелоаблативным кондиционированием на основе высоких доз треосульфана и усиленной профилактикой реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) у пациентов, получивших трансплантацию после 2 или 3 курсов химиотерапии (ХТ) в сравнении с продолжением высокодозной ХТ. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. В основную группу исследования вошли 22 реципиента ТГСК, в группу сравнения - 240 пациентов, у которых применяли высокодозную ХТ. В 15 случаях режим кондиционирования включал треосульфан, в 3 - бусульфан, в 4 - мелфалан. Источником трансплантата был костный мозг у 12 пациентов и периферические стволовые клетки - у 10. Профилактика РТПХ была усилена либо за счет добавления 1 или 2 дополнительных иммуносупрессивных препаратов, либо за счет увеличения длительности профилактики. Группу сравнения составили 240 пациентов, получивших 1 или 2 цикла консолидирующей терапии на основе высоких доз цитарабина. Г руппы были сравнимы по всем инициальным характеристикам. Приживление трансплантата достигнуто у всех пациентов: медиана интервала до приживления гранулоцитов - день +16 (разброс от +11-го до +21-го дня), до приживления тромбоцитов - день +15 (разброс от +11-го до +28-го дня). Основными проявлениями токсичности режимов кондиционирования были мукозит - у 12 (54%) пациентов, токсидермия - у 6 (27%) и повышение уровня аланинаминотрансферазы - у 4 (18%). Случаев токсической летальности не было. Острая и хроническая РТПХ, потребовавшая медикаментозной терапии, развилась у 15% пациентов. Четверо реципиентов ТГСК рецидивировали в сроки от 3 мес до 2 лет после трансплантации. В группе применения высокодозной ХТ 24 (10%) пациента умерли от инфекционных осложнений и у 79 (37%) развился рецидив ОМЛ. Кумулятивный риск рецидива составил 0,23 ± 0,10 и 0,44 ± 0,4, вероятность общей выживаемости - 0,88 ± 0,08 и 0,83 ± 0,03 у реципиентов ТГСК и высокодозной ХТ соответственно (p > 0,05). ТГСК от геноидентичного сиблинга у пациентов промежуточного риска в первой клинико-гематологической ремиссии является безопасной и эффективной процедурой на уровне тенденции, снижающей риск рецидива ОМЛ.

62-72

62-72

Дефицит фактора свертывания XIII у детей: особенности диагностики, клинического течения и опыт проведения заместительной терапии

Аннотация

Дефицит фактора свертывания XIII (FXIII) является крайне редкой коагулопатией с распространенностью 1 случай на 2–3 млн. Данный дефицит характеризуется тяжелыми проявлениями кровоточивости в виде жизнеугрожающих кровотечений, в том числе повторных кровотечений в центральную нервную систему. В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева на начало 2025 г. наблюдались 16 человек с дефицитом FXIII. Мировым стандартом терапии данной патологии является применение концентрата FXIII. С 2023 г. дети с подтвержденным наследственным дефицитом FXIII получают данный концентрат при помощи фонда «Круг добра». На момент публикации статьи 9 из 12 детей, которым была назначена терапия концентратом FXIII, начали его получать. У всех пациентов на фоне применения данной терапии наблюдается отсутствие спонтанной кровоточивости. В статье описаны особенности клинической картины, фенотипа и проявлений кровоточивости у пациентов с дефицитом FXIII, а также представлен опыт применения терапии концентратом FXIII. В данном исследовании использованы ретроспективные неперсонифицированные данные пациентов, полученные в ходе рутинной клинической практики, поэтому оно не требовало одобрения этическим комитетом.

74-79

74-79

Цитофлуориметрический анализ свойств эритроцитной взвеси: результаты пилотного исследования

Аннотация

Широкое применение препаратов крови неизбежно ведет к увеличению числа осложнений, связанных с ним. Одним из редких и трудноконтролируемых осложнений являются тромбоэмболические события. В настоящее время механизмы и возможные лабораторные предикторы таких осложнений неясны. В данной работе представлен опыт применения проточной цитофлуориметрии для оценки параметров экспрессии фосфатидилсерина (детектируемой по связыванию аннексина V) и описаны нарушения деформируемости эритроцита (детектируемого по данным прямого и бокового светорассеяния), которые обусловливают прокоагулянтные свойства клеток. Полученные результаты демонстрируют спорную возможность применения аннексина V для оценки процесса постепенной гибели клеток в образцах эритроцитной взвеси, одновременно показывая большую чувствительность оценки накопления эритроцитов измененной формы для детекции программируемой клеточной гибели - эриптоза. Результаты данной работы могут быть использованы для улучшения детекции погибших эритроцитов в рутинной практике хранения эритроцитной взвеси. Настоящее исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

80-85

80-85

Влияние двух стратегий трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови на исходы и частоту анемии после выписки у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении

Аннотация

Недоношенные новорожденные с экстремально низкой массой тела при рождении являются основной категорией детей, получающих одну трансфузию донорских эритроцитсодержащих компонентов (ЭСК) крови и более в течение неонатального периода для коррекции анемии. Существующие стратегии переливания подразделяются на либеральную, направленную на поддержание более высокого уровня гемоглобина, и рестриктивную, при которой трансфузия назначается на более низких уровнях гемоглобина. Цель: сравнить неонатальные исходы и частоту развития анемии после выписки в течение 24 месяцев жизни у детей с экстремально низкой массой тела при рождении, получавших трансфузии донорских ЭСК крови по либеральной и рестриктивной стратегиям. Исследование одобрено комиссией по этике биомедицинских исследований (протокол №12 от 17 ноября 2016 г.) и утверждено решением ученого совета (протокол №19 от 29 ноября 2016 г.) ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России. На базе клинических отделений Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России проведено одноцентровое ретроспективное когортное исследование. Пациенты были разделены на 2 группы: дети, которым проводились трансфузии донорских ЭСК крови по либеральной (1-я группа) и рестриктивной (2-я группа) стратегиям. Определяли частоту таких исходов, как ретинопатия недоношенных (РН) ≥ III степени, некротизирующий энтероколит (НЭК) ≥ II степени, бронхолегочная дисплазия (БЛД), внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) ≥ II степени, перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ); анемия после выписки в скорректированных возрастах (СВ) 1, 3, 6, 12 18 и 24 месяца жизни. Гестационный возраст новорожденных составил от 24 до 28 недель. В 1-й и 2-й группах частота переливания ЭСК крови составила 136/164 (82,9%) против 149/216 (68,9%), медиана объема переливания – 29,3 мл/кг (IQR 17,5–51,8 мл/кг) против 19,5 мл/кг (IQR 15,0–29,5 мл/кг), р < 0,05. Статистически значимых отличий в частоте БЛД, ВЖК ≥ II степени, ПВЛ, РН ≥ III степени в исследуемых группах не выявлено. Частота НЭК ≥ II степени во 2-й группе была выше в 1,6 раза, чем в 1-й группе. Частота анемии после выписки была ниже в 1-й группе по сравнению со 2-й группой в СВ 1 и 3 месяца (в возрасте 1 месяца – 32/72 (44,4%) против 106/166 (63,8%), р = 0,026, в возрасте 3 месяцев – 28/72 (38,9%) против 90/166 (54,2%), р = 0,042). Тяжелая анемия после выписки не регистрировалась ни в одной группе. После СВ 6 месяцев жизни разницы в частоте анемии между группами не наблюдалось. Применение рестриктивной стратегии гемотрансфузии не приводит к клинически значимому увеличению частоты РН ≥ III степени, БЛД, ПВЛ, ВЖК ≥ II степени, а также анемии после 6 месяцев жизни. Однако шансы развития НЭК ≥ II степени в группе рестриктивной стратегии были выше в 1,6 раза, чем в либеральной, что требует дополнительного анализа.

86-94

86-94

Морфология чистой популяции гематогонов, изолированной из нормального и обогащенного гематогонами костного мозга

Аннотация

В-клеточные предшественники (гематогоны) составляют менее 5% нормальных ядросодержащих клеток костного мозга (КМ), но при некоторых клинических состояниях их процентное содержание может увеличиваться. Морфология гематогонов была охарактеризована у пациентов с их повышенным количеством. Однако малочисленность гематогонов и невозможность получения их чистой популяции затрудняют детальный морфологический анализ этих клеток в нормальном КМ. У 14 пациентов с повышенным содержанием гематогонов и 12 здоровых доноров с помощью биочипов с иммобилизованными антителами к антигенам кластеров дифференцировки (CD) была выделена чистая популяция гематогонов как CD10+-фракция мононуклеарных клеток КМ. Были описаны основные морфологические подтипы гематогонов здорового КМ и проанализирована доля этих клеток среди CD19+-, CD22+-, CD20+- и CD10+CD34+-мононуклеаров КМ. От 1 до 9% гематогонов имеют диаметр 13-17 мкм, базофильную цитоплазму, кружевную или мелкосетчатую бластную структуру хроматина и ярко выраженные ядрышки. Остальные гематогоны представляют собой незрелые лимфоидные клетки с широким распределением по размерам (7-15 мкм в диаметре), скудной цитоплазмой, «смазанным» хроматином и отсутствием ядрышек. От 3 до 25% клеток в последней категории имеют размер более 10 мкм. Клетки CD10+CD34+ не имеют преимущественно бластной морфологии, в то время как некоторые бластоподобные гематогоны экспрессируют CD20. Гематогоны в нормальном КМ неоднородны по морфологии и размеру. Явной корреляции между морфологией гематогонов и их иммунологической стадией созревания обнаружено не было. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Было получено согласие доноров и пациентов на забор КМ и будущие биомедицинские исследования.

96-103

96-103

Детекция фосфатидилсерин-экспрессирующих эритроцитов в цельной крови

Аннотация

Механизмы клиренса эритроцитов из кровотока разнообразны и могут включать такие процессы, как эриптоз и гемолиз. При этом несомненна роль селезенки, которая удаляет эритроциты из кровотока в связи с их способностью проходить сквозь узкие пространства, однако отдельные аспекты, такие как роль белков в этом процессе, которые могут связывать фосфатидилсерин, продолжают вызывать вопросы. Таким образом, точные механизмы элиминации эритроцитов до сих пор не установлены. В данной работе приведен цитофлуориметрический протокол детекции эритроцитов цельной крови, которые могут быть отнесены к предэлиминационной стадии, с использованием маркеров фосфатидилсерина. Также представлены результаты анализа крови здоровых доноров, которые позволяют говорить о возможности надежной детекции эриптоза в цельной крови. Настоящее исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

104-110

104-110

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Тяжелая гиперхолестеринемия на фоне холестатической формы острой реакции «трансплантат против хозяина» с поражением печени у ребенка

Аннотация

Гиперхолестеринемия является одним из осложнений аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В ее этиологии могут играть роль различные факторы, в том числе реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с поражением печени. В статье представлен клинический случай тяжелой гиперхолестеринемии на фоне острой РТПХ с поражением печени у пациента с синдромом Ниймеген. Родители пациента дали согласие на использование информации, в том числе фотографий ребенка, в научных исследованиях и публикациях. При исследовании соотношения липидных фракций с помощью электрофореза периферической крови с их последующим типированием был верифицирован высокий уровень липопротеина Х. Данный лабораторный феномен является характерным проявлением при нарушении липидного обмена, ассоциированного с холестазом, сопровождающим печеночную форму РТПХ. Клиническое улучшение и снижение уровня холестерина достигнуто после интенсификации иммуносупрессивной терапии. Представленный клинический случай актуализирует необходимость своевременного выявления и дифференцированной оценки тяжелой гиперхолестеринемии у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

111-115

111-115

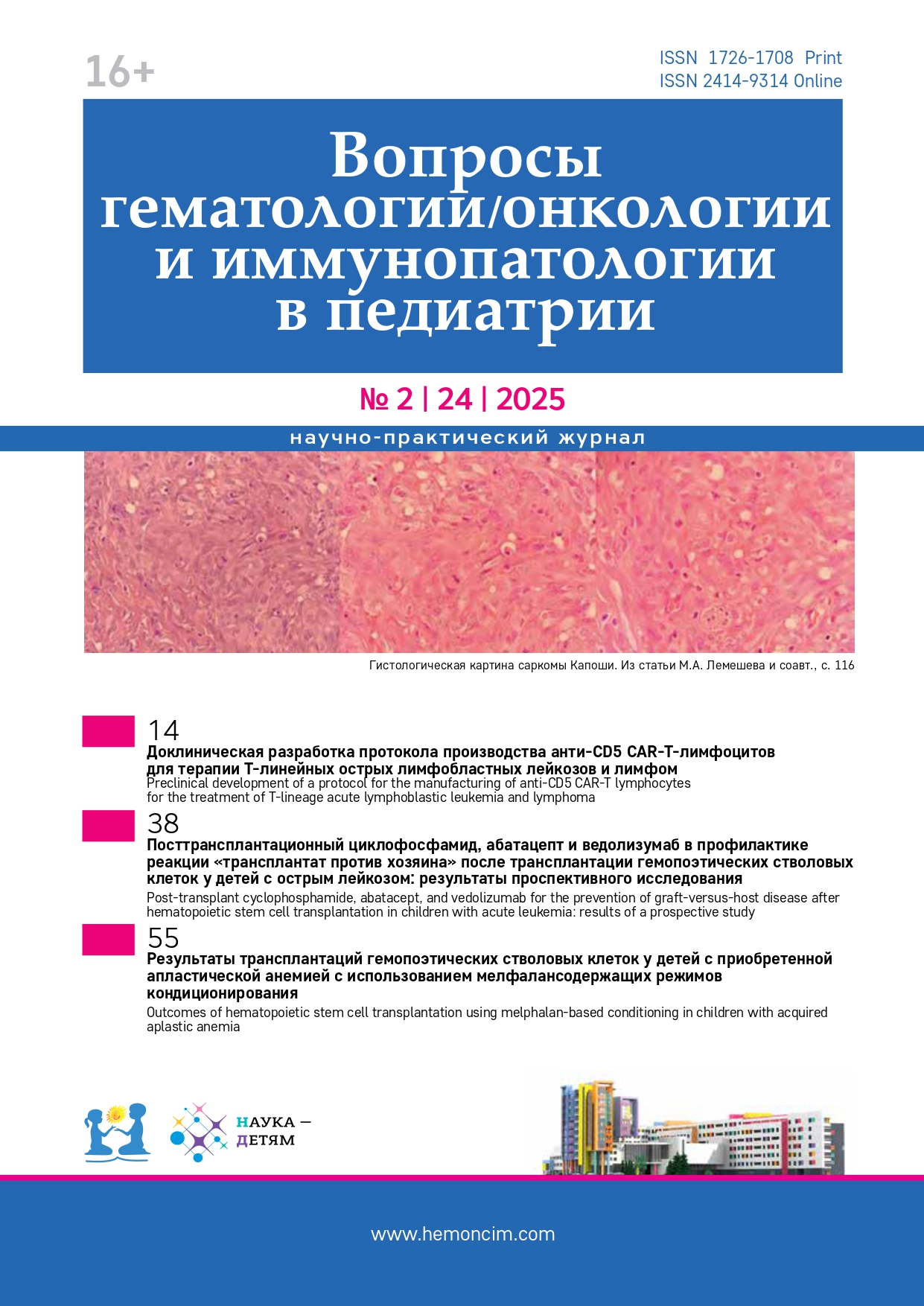

Диссеминированная саркома Капоши у ребенка после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Аннотация

Саркома Капоши (СК) - редкое осложнение после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). В работе описан случай диссеминированной СК у ребенка после гаплоидентичной ТГСК, развившейся на фоне вторичной иммуносупрессии. Лечение липосомальным доксорубицином привело к полному метаболическому ответу. Этот случай подчеркивает важность ранней диагностики и включения СК в дифференциальный ряд кожных и системных проявлений у пациентов после ТГСК. Родители пациента дали согласие на использование информации, в том числе фотографий ребенка, в научных исследованиях и публикациях.

116-122

116-122

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Кожная манифестация инфекции Stenotrophomonas maltophilia у пациента после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Аннотация

В статье представлено краткое описание случая метастатического поражения кожи St. maltophilia у ребенка с диагнозом первичный иммунодефицит на фоне глубокого агранулоцитоза, ассоциированного с отторжением аллогенного трансплантата гемопоэтических стволовых клеток.

123-123

123-123

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Пролонгированная гипогаммаглобулинемия после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей

Аннотация

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) - это ключевой метод лечения жизнеугрожающих гематологических и иммунологических заболеваний. Иммунная реконституция после аллогенной ТГСК представляет собой сложный и многоэтапный процесс, который критически важен для восстановления иммунной функции пациента и снижения риска инфекционных осложнений. Исследования показывают, что у большинства пациентов наблюдается значительное улучшение иммунной функции через 6-12 мес после трансплантации, однако полное восстановление может занять 2 года или более. Одним из ключевых осложнений аллогенной ТГСК является пролонгированная гипогаммаглобулинемия - низкие уровни сывороточного иммуноглобулина G на сроках более 2 лет после аллогенной ТГСК. В отсутствие четкого порога, определяющего гипогаммаглобулинемию, общепринятым является уровень иммуноглобулина G в сыворотке крови ниже 5 г/л. Нарушение антителообразования и возникновение пролонгированной гипогаммаглобулинемии у детей после аллогенной ТГСК представляют собой сложные проблемы, требующие внимательного мониторинга и адекватного лечения. Своевременное восстановление как количества, так и функциональности В-клеток является критически важным для снижения риска инфекционных осложнений и улучшения качества жизни пациентов.

124-129

124-129

Врожденные дизэритропоэтические анемии

Аннотация

Врожденные дизэритропоэтические анемии (congenital dyserythropoietic anemia, CDA) представляют собой редкую группу наследственных анемий, характеризующихся неэффективным эритропоэзом и выраженными морфологическими аномалиями в эритроидных предшественниках в костном мозге. Существует несколько типов CDA (I–IV), каждый из которых связан со специфическими мутациями в таких генах, как CDAN1, C15orf41, SEC23B, KIF23 и KLF1, что приводит к вариабельным фенотипическим проявлениям. CDA II типа является наиболее распространенным вариантом среди всех CDA и проявляется нормоцитарной анемией различной степени тяжести, желтухой и спленомегалией. Диагностика этих генетически детерминированных состояний основана на молекулярно-генетическом тестировании и морфологической идентификации специфических аномалий в эритроидных предшественниках, при этом каждый тип CDA демонстрирует отличительные особенности, такие как наличие межъядерных хроматиновых мостиков при I типе и эритробластов с 2 ядрами и более при II типе. Современные подходы к лечению играют в основном поддерживающую роль и включают в себя переливание компонентов крови, мониторинг и коррекцию перегрузки железом. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток на сегодняшний день является единственной излечивающей опцией для пациентов с CDA. В целом прогноз у данной категории пациентов благоприятный, однако проблема состоит в гетерогенности клинико-лабораторных проявлений, что нередко затрудняет постановку окончательного диагноза.

130-139

130-139

Новые терапевтические опции для лечения трансфузионно-зависимой формы анемии Даймонда-Блекфена

Аннотация

Анемия Даймонда-Блекфена - редкое заболевание из группы врожденных синдромов костномозговой недостаточности, характерной чертой которого является угнетение эритропоэза, обусловленное интенсивными процессами апоптоза эритроидных предшественников вследствие дефекта биосинтеза рибосом. Классические опции при терапии анемии Даймонда-Блекфена включают в себя длительное применение глюкокортикостероидов и трансфузии донорских эритроцитов, однако такие подходы в долгосрочной перспективе приводят к развитию отдаленных неблагоприятных событий, что стимулирует поиск альтернативных методов терапии. В данной работе рассмотрены современные представления об этиопатогенезе и терапии этого заболевания.

140-146

140-146